الروائى الكبير محمد جبريل فى حوار مع «الوفد»:

الإرهاب عنصر أصيل فى سياسات إسرائيل

عشت لأجل الكتابة.. والصحافة ليست مقبرة للأدباء

الإسكندرية لم تغادرنى.. وحى «بحرى» فى معظم كتاباتى

رحيل أمى أبرز أسباب غياب المرأة عن أعمالى

يجب الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية لإظهار ثقافتنا للعالم

«الإسكندرية لم تضع منى»، هكذا ينهى الروائى الكبير محمد جبريل مقدمة كتابه «أيامى القاهرية «وكأنه يعتذر لرحيله عن مدينته الإسكندرية متجهًا إلى القاهرة، كما يقول إنَّ سيرتى الذاتية –على نحو ما– تعبر عن الحنين فى يقينى أنَّ الحنين دافع مهم لكل مبدع»، وهكذا يعبر جبريل عن معنى كتابته للسيرة الذاتية.

ولد الروائى الكبير محمد جبريل فى الإسكندرية عام 1938، وعمل بالصحافة منذ عام 1960، حيث بدأ محررًا فى القسم الأدبى بجريدة الجمهورية، ثم انتقل إلى جريدة المساء من يناير 1967 إلى يوليو 1968 مديرًا للتحرير بمجلة الإصلاح الاجتماعى الشهرية، وعمل من 1974–1976 خبيرًا بالمركز العربى للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير، وتولى مع زملائه تدريب الكوادر والإعداد لإصدار أول عدد من جريدة الشعب الموريتانية 1976، عضو اتحاد الكتاب المصريين وجمعية الأدباء ونادى القصة وعضو اتحاد الصحفيين العرب، وظل عضوًا فى لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة لمدة ثمانى سنوات، كما كان عضوًا فى لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة.

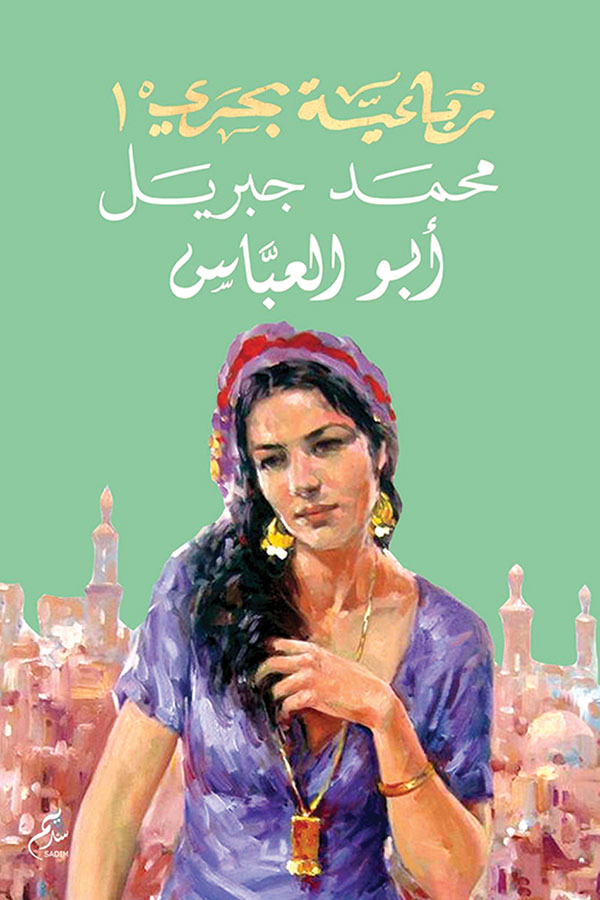

حصل جبريل على جائزة الدولة التشجيعية فى الأدب عام 1975 عن كتابه مصر فى قصص كتابها المعاصرين، ونال وسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1976، ثم تكريمه من مجلة ديوان العرب ونال جائزة التمايز من اتحاد الكتاب المصريين عام 2009، وعمل مديرًا لتحرير جريدة الوطن العمانية من يناير 1976 إلى يوليو 1984، له أكثر من 40 رواية و16 مجموعة قصصية و16 كتابًا فى السيرة الذاتية، درَّس الدكتور شارل فيال كتابه «مصر فى قصص كتابها المعاصرين» على طلابه فى جامعة السوربون، وفازت روايته «النظر إلى أسفل» بجائزة أحسن رواية فى معرض الكتاب 1993 واختيرت روايته «رباعية بحرى» ضمن أفضل مائة رواية عربية فى القرن العشرين، وترجم العديد من رواياته وقصصه القصيرة إلى الإنجليزية والألمانية والماليزية والفرنسية، شارك فى كثير من المؤتمرات والمهرجانات الثقافية داخل مصر وخارجها، وصدر عنه (15)كتابًا وملفات عن حياته وأعماله، وأكثر من (40) رسالة جامعية عن أعماله.

«الوفد» التقت الكاتب والروائى الكبير محمد جبريل، وهذا نص الحوار:

< بداية.. عندما طلبوا من الكاتب الكبير يوسف إدريس أن يلخص رحلة حياته فى كلمتين، أجاب: أنا قصة قصيرة طالت قليلًا، فكيف يلخص الكاتب الكبير محمد جبريل سيرته الأدبية الطويلة؟

<< خُلقت لكى أكون كاتبًا. ذلك ما أستطيع قوله عن المسيرة التى وصفتها بالطويلة.وعيت على مكتبة أبى. أولى قراءاتى فيها أعداد من مجلة الإسلام التى كان يرأس تحريرها أمين عبدالرحمن. اجتذبتنى مقالات ضافية عن ليلة الإسراء والمعراج، وما حفلت به من وقائع تخاطب اليقين الدينى، وتثرى المخيلة. تعددت قراءاتى بعد ذلك فى كتب التراث، ألتقط الجزئيات التى تشكل ما يسهل فهمه، ولعلى أستطيع القول إن قراءاتى فى كتابات مرحلتى السنية تأخرت، سبقتها قراءات فى ألف ليلة وليلة وكتب للأصفهانى وابن قتيبة والماوردى وابن خلدون والمقريزى وابن تغرى بردى وابن إياس وابن بطوطة، ومؤلفات أخرى لكتاب معاصرين.

سبقت القراءة رحلة الكتابة بأعوام. لا أذكر متى تواصلت الرحلتان، وإن وجدت فى مكتبة أبى ما يحضنى على القراءة. كان أبى يعمل مترجمًا بين العديد من اللغات، مجاله شركات التصدير والاستيراد التى أثمرتها الطبيعة الكوزموباليتينية لمدينتى الإسكندرية.أذكر أنه ظل يعمل– حتى أقعده المرض–فى ثلاث شركات عربية وألمانية وإنجليزية، فى مواعيد متقاربة خلال ساعات النهار.ومع أنَّ عمله اقتصر على المجال الاقتصادى، فإنَّ مكتبته شملت معارف وإبداعات، أغرتنى بقراءتها، وأتاحت لى عالمًا سحريًا جميلًا، أبطاله صبى أيام طه حسين، وشهرزاد وشهريار، وأمينة فى أنا حرة، وبخلاء الجاحظ، وأشعب أمير الطفيليين، والمسكين فرتر، وسيرانو دى برجراك، وماجدولين تحت ظلال الزيزفون، وأرسين لوبين وحيله العجيبة، وأبوفراس الحمدانى كما صوره الجارم، والعقاد فى بيته، والفتاة اللقيطة فى رواية عبدالحليم عبدالله، وشخصيات فائق الجوهرى المعقدة، وغيرهم.

كانت قراءاتى الأولى–بحكم ما ضمته مكتبة أبى–فى الكتابات التى تخاطب الكبار، رسالة الزيات، وثقافة أحمد أمين، وكتب القدامى والمعاصرين، بداية من شعراء الجاهلية، مرورًا بالمؤلفات المترجمة عن الآداب العالمية، وكتب التراث، وكتابات المعاصرين، وغيرهم ممن أتيح لى قراءتهم قبل أن ألتفت إلى المؤلفات التى تتجه إلى الناشئة، لسعيد العريان وفريد أبوحديد وكامل كيلانى، ومجلات البلبل وسندباد والفارس، بالإضافة إلى ما كنت أفرغ لقراءته من مجلات المصور والكواكب والاثنين والدنيا وسلسلة روايات الهلال ومسامرات الجيب إلخ.

لكل هذه الكتابات–على نحو ما–فضل فى تنشئتى المعرفية والأدبية، وإن توضحت– فيما بعد –معالم مهمة متمثلة فى روايات نجيب محفوظ وديستويفسكى وقصص تشيخوف وإدريس والشارونى وقصائد السياب وعبدالصبور وحجازى التى عمقت من حبى للإبداع فى أطيب تجلياته.

< ومتى اتخذت قرارك كى تكون كاتبًا؟

<< أتصور أننى اتخذت قرارى بأن أصبح كاتبًا فى سن صغيرة جدًا، بحيث لا أذكر متى كان ذلك على وجه التحديد، إصدار مجلة مدرسية هو إسهامى الأول فى مدرسة البوصيرى الأولية.كنت أكتب المجلة بخط اليد–كان خطى جميلًا، ثم أصبح، بسرعة الكتابة، نبش فراخ لا يقرأ!–وأعيد كتابتها فى بضع نسخ أخرى، أوزعها على المدرسين وأصدقائى من التلاميذ. بل إنى لا أذكر متى –على وجه التحديد–أدركت أن الرواية هى الجنس الأدبى الذى يوافق موهبتى.

ثم تلخصت حياتى فى أن أقرأ، أتأمل، أكتب.أخفقت فى أن تكون لى اهتماماتى المغايرة.

طالت جلساتى أمام الراحل عبدالفتاح الجمل، بيننا لعبة الطاولة، عرفت ما ينبغى فعله، لعبت –بالكاد –دورًا كاملًا هزمت فيه بسهولة.ثم تبينت أنى أحب متابعة الطاولة، لكنها بعيدة عن تحمسى الشخصى. دهشة– وربما إثارة–التعرف، ما تلبث أن تذوى، ليحل –بدلًا منها–شعور بالرتابة والسأم وهدر الوقت.

حتى الكوتشينة أجدت ألعابها المختلفة فى محيط الأسرة والجيران: البصرة، الكومى، الشايب، شلّح، الكونكان، وغيرها.

ظلت أمنيتى أن أتفرغ تمامًا للقراءة والكتابة، أن يصبح الإبداع مشروع حياتى، أخلص له بما يدفعنى إلى إهمال كل شىء: الوظيفة وحساب المكسب والخسارة.

أحاول– منذ تحولت القراءة إلى هاجس للكتابة– أن أقدم المغاير.أخوض رحلة لا تنتهى من التجريب، سواء على مستوى اللغة، أو» الثيمة» التى أتناولها، أو التكنيك الذى يفرض نفسه فى كل عمل، بحيث تأتى المغايرة من داخل العمل، تنبثق فى أثناء عملية الكتابة، عملية التخلق.

أنا فى حالة تجريب مستمرة، منذ عملى الأول الصغير «الملاك» حتى آخر ما كتبت. أكتب بسرعة الأرنب، وأراجع بسرعة السلحفاة.

«الإسكندرية لم تضع منى»، جملة أنهيت بها كتابك «أيامك القاهرية». ماذا تعنى؟ وماذا عن تأثير الإسكندرية على إبداعك القصصى والروائى؟

<< الإسكندرية التى أعرفها، تشغل المساحة من سراى رأس التين إلى ميدان المنشية. لكننى جاوزت ذلك إلى ميادين وشوارع وبنايات، سعيًا للدراسة، أو لإنجاز أعمال، أو للفسحة، أو حتى للتردد على دور السينما فى المنطقة المحيطة بمحطة الرمل.

تفتح وعيى على الإسكندرية.شهدت طفولتى ونشأتى وصباى ومطلع شبابى، هى صورة «الموطن» فى ذاكرتى، وهى المكان الذى تخلقت فيه– حتى الآن– غالبية أعمالى.

فى هذه المنطقة، مارس أبطال قصصى حيواتهم:سكنوا البيوت، مشوا فى الميادين والشوارع والأزقة، جلسوا على شاطئ الكورنيش، قضوا الأمسيات فى حدائق رأس التين، عاشوا اللحظات الهانئة، والقاسية، اصطادوا بالسنارة والجرافة والطراحة، واصطادوا المياس ساعات العصارى، ترقبوا النوات وعانوا تأثيراتها، بدءًا باختطاف الرجـال فى البحر، إلى توضح الكساد فى ملازمة البيوت، أو شغل الوقت بالجلوس على القهاوى.

ذلك كله هو الذى دفعنى للكتابة عن بحرى، الحى الذى ولدت فيه، ووعيت –منذ طفولتى– على المعتقدات والقيم والعادات والتقاليد التى تسم الحى بخصائص مغايرة.

المبدع الذى ينتمى إلى بحرى، ويعانق –بعينيه ومشاعره وموهبته وحبه–مظاهر الحياة من حوله، لن يحتاج إلى اختلاق ماكوندو جارثيا ماركيث أو ما يشبهها.إنها بيئة خلاقة، تهب مالا نهاية له من الرؤى والتأملات والتعرف إلى الواقع المتفرد فى أدق تفصيلاته، بدءًا بوسائل العيش، وانتهاء بمحاولة السير فى الطريق التى سار فيها من قبل:النديم وسلامة حجازى والتونسى وسيد درويش والحكيم ومحمود سعيد وأدهم والنشار وبيكار والشوباشى والعدوى وعشرات غيرهم.

حى بحرى دنياى التى أحبها.عشت فيه طفولتى وصباى وشبابى الباكر. صور الأماكن والكائنات منطبعة فى وجدانى، أنا أكتب عن بحرى الذى سرت فى أسواقه، وترددت على مساجده وزواياه وموالد أوليائه، وخالطت الصيادين فى السعى إلى رزق البحر، وتعرفت إلى انعكاسات الأحداث السياسية على ناسه.لم أضق بقول أدوار الخراط إن بحرى هو الإسكندرية عندى، وسعدت بقول ماهر شفيق فريد إنى أعرف خارطة بحرى كما أعرف خطوط راحة يدى.

ومنذ غادرت الإسكندرية لم تغادرنى، ظلت فى داخلى بذكرياتها، وتأثيراتها، وصور الحياة بين اليابسة والبحر.

العودة إلى الإسكندرية، إلى بحرى على وجه التحديد، حرصى الدائم منذ أبعدتنى ظروف العمل عن المدينة.لا أكف عن استعادة صور الحياة فى الحى، أو أن ذلك هو فعلها فى ابتعادى عنه.

الحنين إلى المكان سدى كتاباتى عن بحرى، وربما لو أننى لو لم أغادره، ما كتبت ذلك الكم من روايات وقصص قصيرة، نبعها الزيارات المتباعدة، والذكريات، والحنين.

< كيف ترى الغطرسة الإسرائيلية ضد فلسطين؟

<< تدين إسرائيل للعديد من العوامل التى أسهمت فى قيامها. أهم تلك العوامل مساندة الولايات المتحدة وأوروبا، والإرهاب الذى تشكل له العديد من المنظمات الإرهابية الصهيونية، بل إن معظم القيادات الإسرائيلية كانوا–لفترات فى حياتهم– أعضاء فى تلك المنظمات الإرهابية، ومنها شتيرن والهاجاناه.

بعد أن تحولت إسرائيل إلى دولة عضو فى المنظمات الدولية، فإنَّ الإرهاب ظل بعدًا مهمًا فى سياستها، وهو ما يتضح فى قياسات الرأى العام العالمى، حيث أكدت أن إسرائيل هى الدولة الإرهابية الأولى فى العالم.

القوة التى لا تقهر هى الخديعة التى نسبتها إسرئيل إلى جيشها فى الداخل، وتعددت عملياتها الإرهابية فى الخارج، وضربت طائراتها أهدافاً فى مدن عربية.

كان المتوقع فى ثورات الربيع العربى أن تمثل رادعًا لقادة إسرائيل، بحيث تختفى– أو تقل– ظاهرة حرب الإفناء، تحسبًا لردود الأفعال..لكن انشغال ثورة الربيع بأوضاع الداخل، وغلبة الفوضى على الكثير من الأقطار العربية، مثّل دافعًا لنهازى الفرص فى الكيان الصهيونى حتى يسرعوا فى عمليات الهدم والمحو والتبديل لفرض واقع جديد فى أرض فلسطين، وأهمها المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.

حين يظهر وزير السياحة الإسرائيلى فى صورة تليفزيونية لقبة الصخرة تتهاوى من خلفه، تعبيرًا عن إزالة المسجد الأقصى وملحقاتها، فإن تهمة الإرهاب تطرح نفسها بشدة، تشير إلى ثبات العقلية الصهيونية على جعل الإرهاب بعدًا ثابتًا فى سياستها الداخلية بالنسبة لعرب فلسطين، بل ضد الأقليات الوافدة مثل الفلاشا وغيرها.

الصورة التى وقف فيها الوزير الإسرائيلى شاهدًا على تصور انهيار قبة الصخرة، بداية تنفيذ مخطط لإخفاء مسجد قبة الصخرة خلف بناء من أربعة طوابق، يضم مركزًا للشرطة، ومتحفًا، وصالات استقبال.

والحق أنَّ الإقصاء والإلغاء والمحو للديانات السماوية الأخرى، لا يقتصر على مخططات تقويض الأقصى، فقد حولت إسرائيل العديد من الكنائس والمساجد والمزارات الإسلامية والمسيحية إلى غير أهدافها.

أذكر بالسلاح الذى وزعه الوزير بن غفير على المستوطنين فى مدن ما قبل 1848، ومدن الضفة الغربية. كميات هائلة من السلاح، استخدمت فى نشر الإرهاب ضد الفلسطينيين.

مع ذلك، فإن الإرهاب هو التهمة التى تحرص إسرائيل على توجيهها إلى الدول التى تحاول الاستخدام السلمى للطاقة الذرية، فى مقابل أكثر من مائتى قنبلة نووية، تحتفظ بها فى مخازنها.

الإرهاب أيضًا هو الصفة التى تحاول إسرائيل إلصاقها بمنظمات المقاومة الفلسطينية.

النظرة المتأملة تدرك أن كل ما شهدته فلسطين المحتلة–فلسطين كلها، للأسف، محتلة–وفق مخطط استراتيجى، يواجه التنبه لتكتيكاته بدعوات لضبط النفس، فيهدأ كل شىء.

< كيف يمكن وصف الصراع العربى الإسرائيلى من وجهة نظرك؟

<< ثمة من وصف الصراع العربى الإسرائيلى بأنه مشكلة نفسية. وثمة من تذكر أن العرب واليهود أبناء عمومة، وأصاخ عدد من كبار المثقفين المصريين أسماعهم لصهاينة وفدوا بوعود الترجمة والعالمية، حتى توفيق الحكيم الذى لم يكن فى حاجة إلى قوة دفع صهيونية، تحدث بما يحيط تاريخه الجميل بضبابية لا معنى لها.

تعددت زيارات الوزراء وكبار المسئولين المصريين إلى إسرائيل، وشاركت تل أبيب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يناير 1982، وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية عروضهما فى مهرجان الربيع بتل أبيب فى مايو من العام نفسه.

والحق أنَّ البعض قد استبعد إمكانية تحقيق النصر على الكيان الصهيونى إطلاقًا، وحدد طريقين لا ثالث لهما:أن ندخل فى حرب طويلة، مدمرة، كحرب فيتنام، والنتيجة النهائية لا هى نصر ولا هى هزيمة.مجرد الدمار والفناء، والعودة إلى العصر الحجرى ( بالمناسبة: لقد انتصر شعب فيتنام على الولايات المتحدة، وسعت واشنطن إلى طلب صداقة هانوى فيما بعد!

أما البديل، فهو الاتجاه إلى السلام «ونجعله بقدر الإمكان مشرفًا». وقد تنبأ البعض بأن إسرائيل ستتمكن– قبل نهاية القرن العشرين– من تصحيح وضعها الجغرافى، بالتحول من قلعة عسكرية قوية إلى دولة من دول الشرق الأوسط ذات علاقات طبيعية مع بقية دول المنطقة، بما فيها الدول العربية، فإن ذلك التصور لم يجاوز مخيلة من كتبه. فمازالت إسرائيل هى القلعة العسكرية، والعلاقات الطبيعية تبدو بعيدة الاحتمال أو سرابًا، فى ظل الإصرار على احتلال الأرض، والتوسع، والغطرسة.

كانت مبادرة الرئيس السادات وما تلاها، إلغاء واضحًا للاءات الخرطوم الثلاث: لا صلح، لا مفاوضات، لا اعتراف –وهو ما تأكد، للأسف، فيما بعد–وكان مؤتمر مدريد أول إعلان عربى جمعى بالموافقة على الكيان الصهيونى باعتباره دولة. لم تعد دولة إسرائيل المزعومة، وفقد جهاز مقاطعة إسرائيل صلاحياته، وبدأت حركة تبادل سلعى بين إسرائيل والأقطار العربية. بل واعتادت المدن العربية رؤية الوفود السياحية الإسرائيلية –تميزها الطاقية الشهيرة! –فى شوارع المدن العربية.كما اعتاد الإسرائيليون –فى المقابل–رؤية العقالات الخليجية فى شوارع فلسطين المحتلة.

< ندوتك الأدبية في «المساء».. ماذا عنها؟ وهل ترى أنَّ الصحافة أخذتك من الأدب؟

<< أرفض الادعاء أن الصحافة تسلب الكاتب وقته.بل إننى أدين لها بأفضال كثيرة: الراتب الذى يعين على مواجهة أعباء الحياة، القراءة فى المجالات المتعددة، تجدد يقظة الوعى فى متابعة الأحداث المهمة، كسب الصداقات، السفر إلى داخل المكان وخارجه، التعرف إلى الكثير من التجارب والخبرات، ممارسة الكتابة بصورة يومية.ولعل أهم ما أفادنى من الصحافة مخاطبة اهتماماتى السياسية.

الصحافة ليست مقبرة...إنها كنز حافل بما يضيف إلى حياة الكاتب وإبداعه.الكثير من الكتاب العالميين –همنجواى وماركيث على سبيل المثال –زاوجوا بين الإبداع السردى والكتابة الصحفية.

بالنسبة لى فقد أفدت من الصحافة من حيث إنها مهنة كتابة، فهى أقرب إلى عملى ككاتب، وقد أتاحت لى قراءات وأسفارًا وخبرات ربما لم تكن تتاح لى فى مهنة أخرى. بل إن الصحافة قائمة –كمهنة–فى رواياتى «زوينة» و»الخليج» و»المينا الشرقية» و«عناد الأمواج» و»كوب شاى بالحليب» و»أسرة القط حميدو».

ظنى أن مجرد غيابى عن الساحة الثقافية لم يكن هو الباعث لتفكيرى فى ندوة »المساء»، كانت الظروف قد تغيرت، ووسم الحرص على الرواج الصفحات الأدبية بصفة الاحتياط، فهى توصف بصفحات التأجيل، أى التى تؤجل لتحل– بدلًا منها–مادة إعلانية، أو بواقى المواد التحريرية. أما المواد التى تنشرها فلا شأن لها بالعبارات التى لا «تودّى ولا تجيب» إنها تتجه إلى قراء متباينى التعليم والثقافة، والتجريب شر لا بد من محاربته.

< ومتى بدأت الندوة؟

<< بداية الندوة كان عام 1985 وقد بدأتها بمفردى. نشرت عنها فى الجريدة، وانتظرت الأصدقاء.مضت بضعة أسابيع قبل أن يأتى أول الأصدقاء:الأديب نيازى مصطفى. طلب أن أناقشه فى قصة قصيرة له، وتناقشنا.ثم جاء فى الأسبوع التالى بصحبة الأديبين ناصر أحمد وخالد عبدالمنعم. ثم اتسعت الدائرة لتشمل عشرات الأدباء الذين أعتز –شخصيًا –بصداقتهم، وأصبحت ندوتى أهم ندوات القاهرة، سواء من حيث الكم أو الكيف. أما الكيف فقد تحدث عنه العديد من كبار الأدباء والنقاد الذين شاركوا فى نشاط الندوة. أما الكم فإن القائمة تطول للغاية إن حاولت أن أذكر كل الأسماء.

إنها– باختصار أرجو ألا يكون مخلًا–ورشة أدبية عنيت بتقديم أجيال جديدة من الأدباء، فضلًا عن مناقشة إبداعات الأجيال السابقة.كانت ملتقى كل التيارات، وكل الأجيال، سعيًا لتقديم أعمال أدبية تحرص على القيمة الفنية، وتعبر عن واقعنا المعاش، بلا خطابة ولا جهارة ولا افتعال، وتطمح إلى تقديم أدب مصرى يعبر عن الخصائص المصرية، والمحلية المصرية، توقًا لمسايرة الأدب العالمى فى أكمل تطوراته.

والحق أننى لم أكن أتصور قيمة الدور الذى حققته ندوة المساء خلال عقود متوالية، لولا أزمة مرضية، عبر الأصدقاء الأدباء –انعكاسًا لها– عن مشاعر تنبض بالود، والتأكيد على الدور الريادى للندوة، وتحولها إلى ورشة حقيقية، تقرأ، وتبدى الرأى، وتناقش، فى جو من الحميمية، ورعايتها للأسماء التى فرضت نفسها–فيما بعد -على الساحة الثقافية، بل وتشعبها إلى ندوات وورش أدبية، أتابع– بالحب –أنشطتها فى التجمعات الأدبية فى كل المدن المصرية.

كم أشعر بالسعادة وأنا أتعرف إلى أسماء مبدعى الندوة فى إصدارات الكتب والدوريات والمؤتمرات والمهرجانات ووسائل الإعلام. إنهم فرسان الساحة الثقافية!

< ماذا تمثل المرأة فى أدبك؟ وكيف ترى وضعها الأشد ملاءمة للمدنية وروح العصر؟

<< أوافق على الرأى بأن رحيل الأم فى سن باكرة كان سببًا فى غياب المرأة عن معظم إبداعاتى.

كانت المرأة غائبة بالفعل، أو أنها عانت شحوبًا فى أعمالى الأولى.. لكن الملامح تغيرت تمامًا فى الأعمال التالية.ثمة نادية حمدى فى «النظر إلى أسفل« التى تمثل شريانًا رئيسًا فى جسد الرواية، والزوجة في »اعترافات سيد القرية« تهبنا مواقف إيجابية مناقضة لما كان يمثله الرجل، وأنسية فى »رباعية بحرى» تحملت ما لا يحتمله بشر فى محاولة تخطى ظروفها القاسية. وثمة ياسمين فى «الشاطئ الآخر»، وعائشة عبدالرحمن القفاص فى «قلعة الجبل»، وزهرة الصباح فى الرواية المسماة بالاسم نفسه، وبهية الحلوانى فى »بوح الأسرار»، ورئيفة فى «حكايات الفصول الأربعة»، و»زوينة» فى الرواية المسماة باسمها، وشانتال فى «رجال الظل»، ولطيفة فى «زمان الوصل»، ونورا فى صيد العصارى، وغيرها من الشخصيات التى تقدم المرأة فى أبعاد مختلفة. قد تواجه ما يدفعها إلى اتخاذ مواقف سلبية، لكنها تواصل السعى فى اتجاه رفض الظروف المعاكسة، والإصرار على تخطيها.

كان لغياب أمى عن حياتى فى سن باكرة تأثيره بالنسبة لى على المستويين الشخصى والإبداعى. اتسعت مساحة ذلك التأثير–فيما بعد –فى مجموع أعمالى، بحيث تبين المرأة –كما أتصور –عن ملامح يصعب إهمالها.

< هل تميل إلى السياسة فى أعمالك؟

<< إن الأدب غير الفلسفة، لكنه– فى الوقت نفسه –تصور للعالم، يرتكز إلى درجة من الوعى، وإن صدر عن العقل والخيال والعاطفة والحواس. طريقة الفيلسوف هى التنظير والتحليل والإقناع والصدور عن العقل، والاتجاه كذلك إلى العقل. أما طريقة الأديب فهى العاطفة والخيال والحواس، والصدور عن ذلك كله إلى المقابل فى الآخرين من خلال أدوات يمتلكها الأديب، وتتعدد مسمياتها، كالتكنيك والتنامى الدرامى والحوار واللغة الموحية وإثارة الخيال.. إلخ.

من الصعب الادعاء بدور مؤثر للأدب على الحياة السياسية فى بلد ما، لكن من الصعب الادعاء كذلك بأن الأدب ليس شاهدًا على العصر الذى ينتمى إليه. وكما تقول الأفريقية نجوجى داثيونجو إن أى أديب أفريقى مبدع لا يتصدى فى أدبه للقضايا السياسية والاجتماعية المطروحة فى أفريقيا فى وقتنا الراهن، هو أديب هامشى، غارق فى التفاهة، متجاهل لما يجرى حوله، مثله فى هذا مثل الرجل فى الحكاية الشعبية الذى ترك النيران تلتهم بيته، لأنه كان مشغولًا بمطاردة جرذ حاول الهرب من النيران المشتعلة.

وعلى الرغم من قول همنجواى إن كل ما بوسعك أن تكون متأكدًا منه بخصوص الكاتب سياسى الاتجاه، هو أنه إذا كان لعمله أن يبقى، فإن عليك أن تهمل قراءة الأجزاء السياسية فيه عندما تقرأه، فإنه من الصعب الادعاء– فى الوقت نفسه– بأن الأدب ليس شاهدًا على العصر الذى ينتمى إليه.

< صرحت من قبل بأنك تخشى أن تشتهر برباعية بحرى..مثلما ارتبط يحيى حقى بقنديل أم هاشم، مما يؤثر على إبداعك الأدبى الكبير؟

<< روايتى رباعية بحرى –بأجزائها الأربعة – كان الحنين هو الباعث لكتابتها. فى ابتعادى عن بحرى، ناوشنى الحنين إليها. تمنيت أن أكتب رواية فصولها لوحات منفصلة، متصلة، تصور الحياة بين اليابسة والبحر، والبيئة المتميزة بالمساجد والأولياء والأضرحة والموالد والأذكار والإنشاد الدينى، وكل ما يتسم بالروحية، اختزلت العصور إلى ما يقارب السنوات السبع، بدأت فى جمع البيانات من الصحف والدوريات، والجلوس إلى الصيادين وعمال الميناء والعاملين فى حلقة السمك، سجلت ما تصورته مادة سرد نثرى، فى ثمانين لوحة، طالت– فى كتابتها – فقاربت المائة والعشرين لوحة، تكاد تستقل شخصياتها وأحداثها، لكنها ترتبط – على نحو ما –بالشخصيات والأحداث عبر فصول الرواية.

المصادفة هى التى قسمت الرواية إلى أربعة أجزاء، جاوزت صفحاتها الألف.قدم لى الناشر والمثقف الكبير سعيد السحار النصيحة نفسها التى وجهها لاستاذنا نجيب محفوظ عند نشر الثلاثية. قسم محفوظ روايته إلى ثلاثة أجزاء، أو ثلاث روايات، تنتسب إلى المكان الذى يشمل أسماء شوارع بين القصرين، قصر الشوق، السكرية.

بدا لى الأنسب أن أقسم روايتى إلى رباعية بأسماءأربعة أولياء، يختلف كل جزء بحركة الشخصيات والأحداث فى محيط نفوذ أحد الأولياء الأربعة. الرباعية –فى تقديرى – رواية واحدة، وإن قسمت إلى أجزاء وفصول، بدأت بأنسية وسيد الفران وانتهت بهما، وتخللتها شخصيات أسهمت فى تنامى الأحداث إلى ما بلغته.

لعلى استطيع أن أشير إلى الإبداعات التى سبقت رباعية بحرى، وتلتها، وخاصة روايتى أهل البحر بصفحاتها التى تقارب الألف، تناولت فيها صور الحياة السكندرية عبر سنوات القرن العشرين، المعتقدات والعادات والتقاليد والأولياء والتأثيرات السياسية. بالإضافة –طبعًا –إلى كتابات روائية وقصصية سداها الحياة فى بحرى..الخشية من تأثير رباعية بحرى على بقية كتاباتى إذن ليست واردة!

< ما رأيك فى حركة الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية، والعكس؟

<< كنا مشغولين – لسنوات طويلة –بالترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية، ولم نكن نفعل المقابل، أى أننا لم نكن نترجم من العربية إلى اللغات الأجنبية –فيما عدا استثناءات نادرة –وهو ما أدى بالضرورة لأن نتابع الإبداعات العالمية على نحو ما، بينما لم يكن العالم يتابع إبداعاتنا على أى نحو.بل إن أستاذنا الطاهر مكى يجد مأساة الأدب العربى المعاصر–سماها مأساة!–أنه لم يجد أديبًا مرتفع القامة فى لغته ينقله إليها، فينقله من المحلية إلى العالمية.

وغالب الظن أن أستاذنا نجيب محفوظ ما كان ليفوز بجائزة نوبل لولا ترجمة عدد من رواياته إلى اللغات الأوروبية، لاسيما الفرنسية (زقاق المدق هى أول ما ترجم من روايات محفوظ إلى الفرنسية فى 1970.تغير اسمها إلى زقاق المعجزات.

وإذا كنا خلال تلك السنوات الطويلة فى حاجة «للترجمة عن» أكثر من حاجتنا «للترجمة إلى»، فإن التفوق المؤكد الذى حققه الإبداع العربى يفرض تغيّر هذه الصورة الثابتة، بنوع من التوازن الذى يتيح للقارئ الأجنبى أن يقرأ الإبداعات العربية مثلما يتاح للقارئ العربى أن يتابع الإبداعات الأجنبية.

الاستقبال مهم، ومطلوب، لإثراء ثقافتنا العربية، ودور الإرسال مطلوب كذلك لتقديم هذه الثقافة، فيجاوز إبداعنا استاتيكية التلقى إلى ديناميكية الانتشار. من الظلم لإبداعنا ولمبدعينا أن نحصرهم فى اللغة التى يكتبون بها، لا يجاوزونها إلى متلقين آخرين، فى لغات أخرى.

المشكلة أن عملية الترجمة بين الدول الناطقة بالإنجليزية أو الفرنسية، تشبه حركة الطيران التى لابد أن تتوقف فى مطار تحويل، وهى المحطة التى تتبعها شركة الطيران الناقلة. الأدب العربى يترجم إلى الإنجليزية أو الفرنسية أولًا، ويترجم من إحدى اللغتين إلى لغة أخرى، والعكس صحيح.

النظرة إلى العالمية يجب أن تتغير، وهى النظرة التى ترى فى العالم الأوروبى مقرًا وحيدًا للأدب العالمى، على الرغم من تأكيد روائى عالمي– هو ميلان كونديرا –أن رواية الجنوب، أسفل خط 35 ثقافة روائية عظيمة، جديدة، يميّزها حسّ غير اعتيادى للواقع، مقرون بخيال منطلق، يكسر كل قواعد المعقولية.

إذا لم يكن الأدب فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية قد تحقق له التفوق الصدارى، فإنه–فى الأقل–فى درجة مساوية لإبداعات الغرب.وللأسف فإن صورة العرب فى أعين الأوروبيين ثابتة منذ القرن السادس عشر، لم يطرأ عليها أى تغيّر أو تحوّل.

من هنا كان الزعم– عقب فوز محفوظ بنوبل –أنه– محفوظ –واحة فى صحراء مجدبة!.

أصبحت الرواية فى أمريكا اللاتينية بعدًا مهمًا فى الرواية العالمية، لم تعد محلية التوزيع ولا التلقى، لكنها جاوزت المحلية– منذ فترة طويلة –إلى القارئ فى معظم لغات العالم، فهى تحصل على نفس فرص التلقى التى تحظى بها الروايات الأوروبية والأمريكية، بل إنها تتفوق بإبداعات بورخيس ويوسا والليندى وماركيث بما لا تخطئه العين.

فلماذا لا تحقق الرواية المصرية الإنجاز نفسه؟ هل هى السياسة، أو الترجمة، أو عوامل أخرى يجدر التنبه إليها؟

< أخيرًا.. ما سر اهتمامك بالشخصية المصرية فى معظم كتاباتك؟

<< مصر هى الاسم الذى فرض نفسه على كتاباتى.حتى «الأسوار» –روايتى الأولى – عنوانها الثانى «لحظات مصرية». حتى من قبل أن تدركنى حرفة الأدب بصورة حقيقية، أعلنت محاولتى الروائية الباكرة عن مشروع بكتابة التاريخ المصرى عبر آلاف السنين.

تحدثت كثيرًا عن بواعث كتاباتى عن مصر–ماضيًا وحاضرًا واستشرافًا للمستقبل، لكن كتابى ذا الأجزاء الستة 4500صفحة عن مصر فى قصص كتابها المعاصرين يمثل معلمًا مهمًّا فى طريق الكتابة عن مصر.استغرقنى البحث فى الكتابات التى أتصور جدواها. ترددت على كل الأماكن التى تبيع، أو تعير كتبًا، مكتبة النن بالموازينى، مكتبة بلدية الإسكندرية، سور الأزبكية، مكتبة المنيرة، مكتبات العطارين، دار المحفوظات بالقلعة، دار الكتب بباب الخلق، باعة الأرصفة، بالإضافة إلى مكتبات الأصدقاء الذين أوردت أسماءهم فى مقدمة الكتاب.

زادت بطاقات الكتاب حتى أفلت الزمام من يدى.لو أنى بدأت فى الكتابة وفق المنهج التاريخى الذى أشادت به لجنة جوائز الدولة، ربما تضاعفت أجزاء الكتاب الثلاثة. قصرت مادته على ما يتصل بالمنهج، ووضعت كتبًا أخرى، قوامها التاريخ المصرى، والشخصيات والقضايا والمشكلات والطموحات المصرية، أذكر منها:مصر المكان، مصر الأسماء والأمثال والتعبيرات، ملامح مصرية، مصر من يريدها بسوء، نعم مصر هى بيت أبى.قراءة فى شخصيات مصرية، ناس من مصر. عرضت فى هذه الكتب جوانب من الحياة المصرية، قد لا يحتملها منهج كتاب «مصر فى قصص كتابها المعاصرين»، كأنها التكوينات التى تضيف إلى المشهد، والمشهد هو مصر الماضى والحاضر واستشرافات المستقبل.